在医学的前沿,有一类医生并不满足于只做好临床工作,他们会主动跨出手术室,把科研、教学和产业链条串在一起,让技术在病房之外也能持续进化。

北京大学第三医院眼科主任洪晶教授,就是这样一位既有临床敏锐度,又有科研执行力和产业落地经验的创新推动者。她在角膜病诊疗、手术技术改进、材料与人工智能应用等领域持续探索,让“科研成果可落地”成为团队的基本要求。

在首届全球眼科大会结束后,“眼未来”记者采访了洪晶教授,并结合她在大会上的分享整理了对外合作的成果供读者参考。

也欢迎希望落地洪教授团队科技成果的企业,主动与实验室联系,下附联系电话。(眼科中心联系电话82266500)

教授档案

洪晶教授,北京大学第三医院眼科主任眼科教授、主任医师、博士生导师、北京大学第三医院眼科中心主任、北京大学第三医院角膜眼表疾病科主任、北京大学第三医院眼库主任、北京大学眼科学系副主任。

现任中华医学会眼科学会全国委员,北京医学会眼科学分会副主任委员、中国女医师协会眼科分会副主任委员、中国医师协会眼科分会感染学组组长、海峡两岸卫生健康交流学会眼科学分会常委、海峡两岸卫生健康交流学会眼科学会干眼学组副组长、中国老年学和老年医学学会眼科学分会副主任委员、中国医师协会角膜病学组委员、亚洲干眼协会中国分会学术委员会委员、《中华眼科杂志》、《中华实验眼科杂志》等多家核心期刊编委。

#临床驱动:从“无能为力”到“必须做点什么”

“医学一定有它的局限性。”洪晶教授在接受《眼未来》采访时坦言。多年的临床工作,让她反复面对这样场景——诊断明确,却无药可治;治疗方法存在,但对特定患者无效。

“看着一个病人在我面前一点点失明,而我无能为力,这种无力感驱使我必须做点什么。”她说。正因如此,洪教授在医生身份之外,也始终保持科研工作者的敏感和耐心。从硕博连读至今,她的科研项目从未中断,长期带领团队围绕角膜病及相关领域展开系统研究,目标是将‘无法治疗’变成‘可治疗’,并让技术能走进手术室和企业生产线。

#跨界合作:从材料科学到AI影像,精准对接需求与供给

在洪晶教授看来,创新的关键是找到真正的临床痛点,然后找到能解决问题的技术资源。

她举例说,有一次是在学术会议上,学生与一位材料学教授交流后发现,对方有优质的生物材料成果,但苦于缺乏临床转化路径;而眼科对材料的需求很高,尤其是在角膜修复、植入物等领域。

这一“需求与供给”的精准对接,迅速催生了多个合作项目,目前已有多项成果申请了专利,并进入转化阶段。类似的跨界故事还出现在智能设备研发上,洪晶教授团队构建了眼部慢性移植物抗宿主病(GVHD)的人工智能预警及诊断模型,促进骨髓移植术后患者慢性眼排的早发现,早诊治。

“你得知道痛点在哪,只有临床医生,才真正知道这些设备缺了什么。”她强调。

#科研文化:让创新成为团队的“日常语言”

在洪晶教授的团队里,科研不是少数人的任务,而是一种集体氛围。

“你不做创新,反倒是异类。”她笑着说。

每周四,她会空出整整一天,只做项目立项、跨界沟通和成果推进——这一天,不看病、不做手术,只为把想法变成现实。组会经常开到深夜,年轻医生和学生都习惯带着问题来,也带着新的合作线索走。

她特别提到一位博士生,在接到课题后主动查阅文献、联系外部合作方、协调资源,“这就是年轻人该有的样子——主动、开放、能把问题往前推进。”

#已转化成果:从手术到产品的多维突破

(一)角膜内皮疾病AI辅助诊断系统

在青光眼、眼底病和糖尿病视网膜病变等领域,国内外已有AI算法成熟落地,并在多项研究成果中得到验证。但相对空白的角膜病,洪晶教授团队则坚持自主研发,力求在这一领域实现从“0到1”的突破:

•启动角膜病AI专项:现已实现自动诊断、结构化报告一键生成,累计获发明专利5项;

•科技部资助项目:项目获科技部重大专项持续资助,算法迭代与硬件适配同步推进;

此外,洪晶教授还介绍了慧眸太初人工智能眼科大模型中心,该中心通过整合全国100多个眼科中心的数据,搭建了一个全面的人工智能平台,实现了多终端、多模态、全流程的医联体管理。

(二)人工智能预警与诊断模型

随着骨髓移植技术的不断发展,患者的生存期大幅延长,但随之而来的是更多的并发症,尤其是眼部排斥。这一问题往往在早期无法被识别,导致患者错过最佳治疗时机。

过去,眼部排斥通常伴随全身排斥发生,患者很难及时到眼科就诊。而即便就诊,很多眼科医生对该病缺乏足够认识,导致诊断延误。为了解决这一瓶颈,洪晶教授团队开发出融合语音及结构化问卷的慢性眼部GVHD人工智能预警系统,并构建融合眼前节照片及结构化问卷的慢性眼部GVHD人工智能诊断系统。

远程预警系统的阳性检出率已达到87.03%,有效缩短了患者的诊断延迟。

智能诊断系统在内部测试中的准确率为96%,在外部验证时也达到了90%,已经接近角膜专科医生的水平。

(三)多模态日间手术智能交互平台系统

针对日间手术管理的难点,洪晶教授团队开发了多模态日间手术智能交互平台系统,其应用场景覆盖了从术前预约评估到术中数据采集,再到术后复查随访的全过程。

客户端分为患者端手机应用、医生端Pad应用和Web应用三部分。

术前,系统通过护士和患者的对话自动填写问卷,以进行风险预警,确保手术的安全性。

术中,医生可以利用全语音交互功能,方便地记录手术过程中的每一个重要细节。

术后,系统通过人机对话的形式对患者进行随访,有助于及时发现并处理可能出现的并发症。

此外,系统还能够在术后复查门诊中采集病历、检查和查体信息等多模态数据,从而提高医疗服务的质量和效率。

(四)角膜与视网膜创新材料

洪晶教授团队与北京航空航天大学、四川大学等高校合作,已成功完成角膜内皮功能复合型后板层材料的设计与动物实验验证,实验结果表现优异,目前已经吸引了多家企业洽谈转化事宜。

在视网膜治疗方面,团队正在开发有机光伏人工视网膜植片。尽管角膜移植已经能够替换“镜头”,但视网膜作为“底片”依然难以替代。未来,这种可植入的光电复明片有望为视神经或晚期眼底病变患者恢复光感,填补当前临床中的空白。

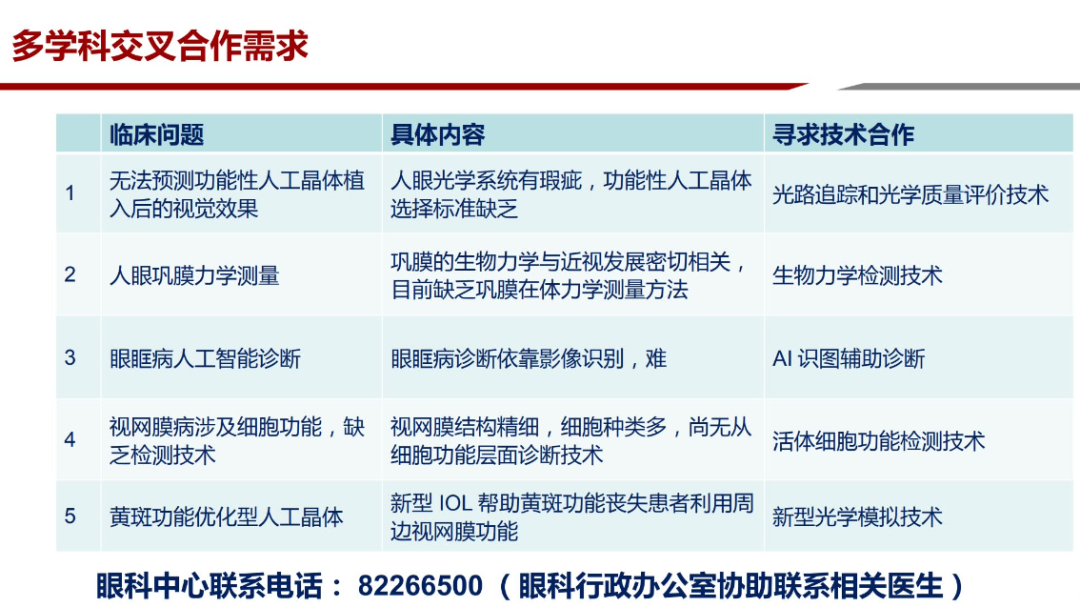

#可合作方向

结合团队现有储备与临床需求,洪晶教授列出了几个企业可直接切入的合作领域:

●手术设备开发:包括超声乳化仪器和玻璃体切割设备。

●AI诊断系统落地:将团队已有的影像分析算法与企业硬件结合,形成软硬一体化解决方案,用于基层筛查和专科诊断。

●生物材料产业化:与材料团队共同推动角膜、视网膜材料的注册申报与生产落地。

●临床试验与多中心数据合作:依托团队的临床网络,开展产品验证、注册前研究及多中心真实世界研究。

#让需求引导科研,让科研回应临床

洪晶教授始终坚持,医学创新不能只停留在“可发表”,更要走到“可应用”。

“国外有的要追上,国外没有的也要想办法做出来。”这是她常对学生说的一句话,也是她自己科研路径的真实写照。在她看来,未来眼科创新的关键在于三个词:需求、融合、落地。需求来自患者和临床,融合依赖多学科协作,落地则需要企业、医院和科研团队的紧密配合。

“技术只有真正进入患者和医生的手中,才算完成了使命。”她说。