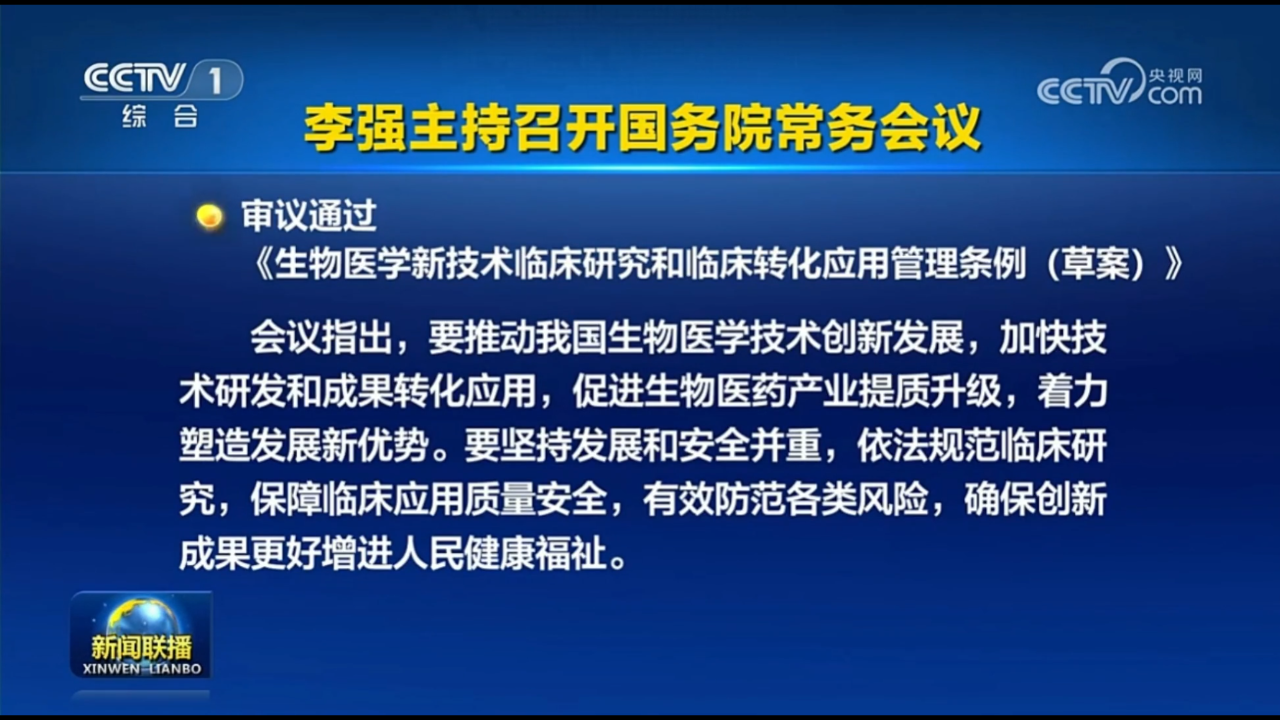

国务院总理李强9月12日主持召开国务院常务会议,审议通过《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例(草案)》。该条例旨在规范生物医学新技术临床研究与转化应用,促进医学进步,保障医疗质量安全,维护人的尊严和生命健康。(编者补充:在眼科领域,该条例将有利于再生医学等生物医学新技术大有可为的视网膜领域和角膜领域的创新发展。)

会议指出,要推动我国生物医学技术创新发展,加快技术研发和成果转化应用,促进生物医药产业提质升级,着力塑造发展新优势。

01 条例核心:分级管理,安全与发展并重

条例建立了生物医学新技术临床研究分级管理制度。中低风险生物医学新技术的临床研究由省级卫生主管部门管理,高风险生物医学新技术的临床研究由国务院卫生主管部门管理。

会议强调了发展与安全并重的原则。要坚持发展和安全并重,依法规范临床研究,保障临床应用质量安全,有效防范各类风险,确保创新成果更好增进人民健康福祉。

02 管理范围:聚焦前沿技术

条例所称生物医学新技术是指完成临床前研究的、拟作用于细胞、分子水平的医学专业手段和措施。

这些技术包括但不限于:基因转移技术、基因编辑技术、基因调控技术、干细胞技术、体细胞技术、线粒体置换技术等涉及遗传物质改变或调控遗传物质表达的技术。

03 机构与人员资质:高门槛要求

开展临床研究活动的机构应当为三级甲等医院或三级甲等妇幼保健院,并具备相应资质条件、研究场所、环境条件和专业技术人员。

临床研究项目负责人应当同时具备执业医师资格和高级职称,具有良好的科研信誉。主要研究人员应当具备承担该项研究所需的专业知识背景、资格和能力。

04 审查流程:双重审查保障

开展生物医学新技术临床研究应当通过学术审查和伦理审查,转化应用应当通过技术评估和伦理审查。

对于申请开展中低风险生物医学新技术临床研究的,省级卫生主管部门应当自接到申请后60日内完成审查;高风险项目由省级初审后提交国务院卫生主管部门审查,国务院卫生主管部门同样应当在60日内完成审查。

05 转化应用:严格审批路径

临床研究证明安全、有效且符合伦理后,拟临床应用的,由医疗机构向省级卫生主管部门提出转化应用申请。

省级卫生主管部门初审后,提交国务院卫生主管部门审查,审查通过的由国务院卫生主管部门批准进入临床应用,并根据技术特性确定临床应用管理类别(禁止类、限制类及非限制类)。

06 监管与处罚:强化责任追究

条例加大了违规行为的处罚力度。对未经许可开展临床研究或转化应用的医疗机构,可由县级以上卫生主管部门予以通报批评、警告,并处5万元以上10万元以下罚款。

对情节较重的,可取消相关诊疗科目,5年内不得申请;情节严重的,甚至可吊销其《医疗机构执业许可证》。对个人也可处以警告、禁止从业等处罚。

该条例的制定经历了长期准备,国家卫健委早在2019年2月就发布了征求意见稿。此次审议通过后,将为我国生物医学新技术临床研究提供法律保障,推动生物医药产业提质升级。