引言:眼睑凹陷矫正的临床挑战

在眼整形领域,亚洲人群的眼睑凹陷矫正长期面临预测性差、术后不对称等技术瓶颈。由于眶周脂肪体积的微小变化会导致皮肤产生显著位移,传统方法难以精准预测术后形态,易出现矫正不足、过度矫正或双侧不对称等并发症。2025年7月,《Aesthetic Plastic Surgery》发表了一项突破性研究,创新性地应用Rouleau现象(脂肪层滚动效应)进行术前设计,结合微量脂肪移植技术(micro-fat grafting),为亚洲人群提供了可预测的个性化解决方案1。

一、Rouleau现象:从流体力学到临床预判工具

1. 核心机制解析

Rouleau现象原指血液中红细胞叠连形成的链状结构,在流体力学中影响血流动力学特性。研究团队创造性地将其概念延伸至眶周脂肪动力学研究,发现下睑袋脂肪在外部压力下会产生链式位移反应。这种生物学行为类似于多米诺骨牌效应——局部脂肪团的位移会引发相邻脂肪组织的连锁运动。

2. 临床转化应用

基于此现象,研究团队开发出动态预设计系统:

生物力学建模:通过推动下睑袋结构模拟脂肪位移轨迹

三维预测图谱:预判皮肤-脂肪复合体的动态变化

个性化手术导航:根据个体眶隔张力差异定制矫正路径

此项创新使外科医生首次能在动态变化的眼周区域实现静态手术的精准控制,犹如配备了“生物力学导航仪”。

二、亚洲人群特异性解剖与手术方案设计

1.解剖差异与临床意义

2. 联合术式选择策略

研究团队对2021-2023年60例患者进行回顾性分析,提出阶梯式矫正方案:

单纯脂肪移植(FG):适用于15%的轻度凹陷患者

FG联合上睑成形术(UB):71.7%患者通过此方案达到美学目标

三重联合术式:针对复杂性凹陷(含眶缘退缩者)需追加眶隔重置

三、微量脂肪移植技术的关键创新

1. 技术突破点

采集工艺革新:采用18G钝针低压抽吸(-15kPa),保留脂肪基质血管成分(SVF) 达90%

处理技术升级:专利性离心管实现梯度去除炎性因子

移植策略创新:“三低原则”(低容量/低压/低速)注射,单点移植量≤0.03ml

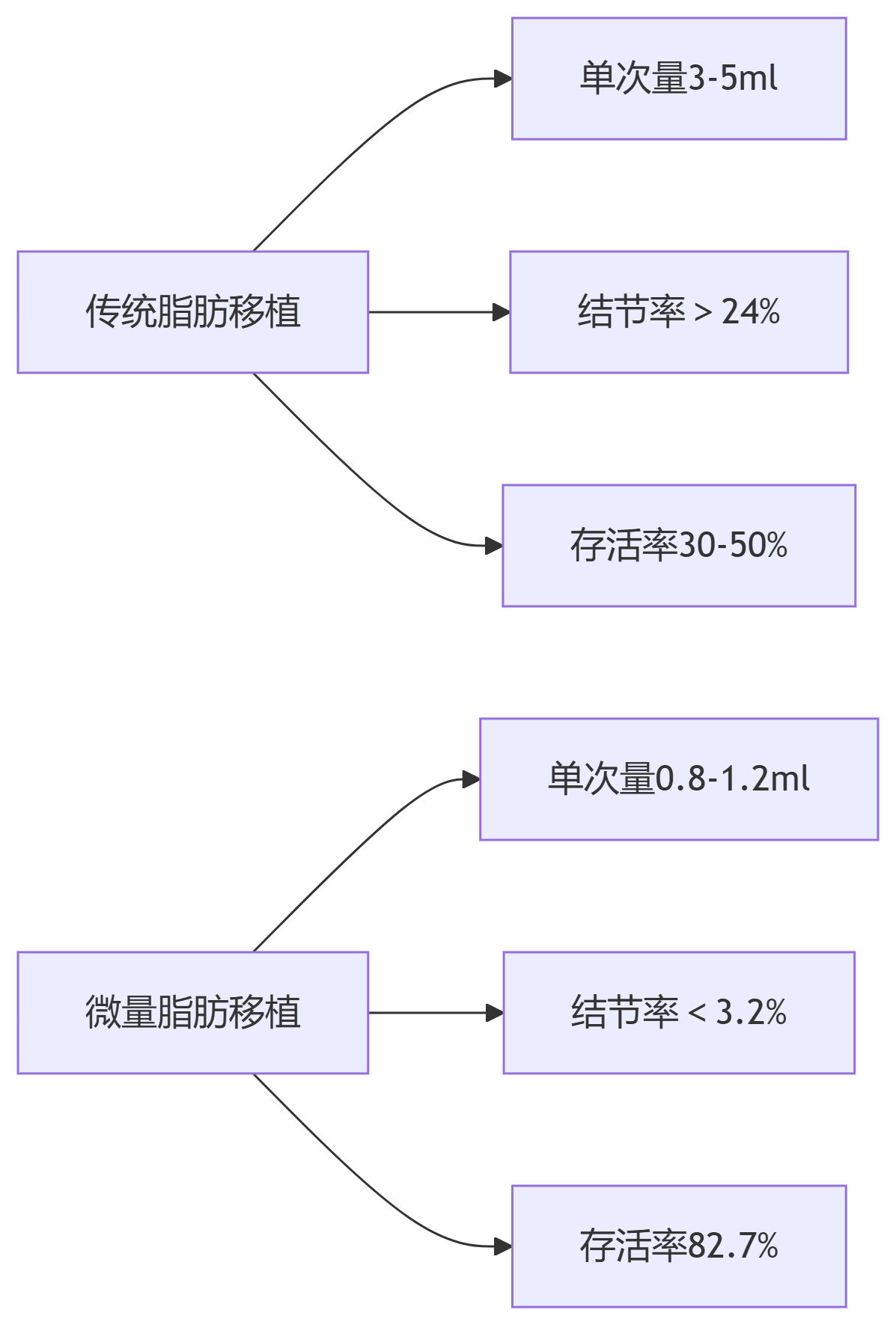

2. 与传统方法对比优势

四、临床数据与长期效果评估

1. 术后随访关键指标

研究纳入的60例患者(平均年龄42.3岁)术后随访12个月显示:

单次手术满意率:71.7%(美学评估+功能改善双达标)

二次增效手术指征:主要存在于三类问题:

1.顽固性动态皱纹(11.7%)

2.内侧凹陷矫正不足(9.8%)

3.可触及的微结节(6.7%)

并发症控制:下睑退缩率降至1.7%,远低于传统术式的12.6%

2. 动态评估体系

研究团队建立的眶周年轻化指数(P-Y Index) 包含:

巩膜暴露度

睑颊交界落差

泪槽深度变化值

光反射对称性

五、临床操作规范要点

术前设计标准化流程

标记坐位时的主凹陷区

仰卧位按压下睑预判脂肪位移

动态标记位移终点区(受体靶点)

脂肪移植操作关键

采用27G超微套管

多层次隧道构建(骨膜上/轮匝肌下/皮下)

逆行线性注射(0.02ml/cm)

联合术式注意事项

上睑成形术需保留≥15mm睑板前组织

避免与脂肪移植同一平面操作

六、专家共识与技术展望

此项技术已被纳入中华医学会眼整形学组2025技术推广项目,研究团队提出未来三大方向:

生物材料联合应用:开发脂肪组织工程支架增强存活率

AI辅助预测系统:基于深度学习算法优化位移模型

微创器械创新:针对眶周薄层组织的专用器械套装

李冬梅教授在2025年世界眼整形重建外科学会(WSOPRAS)峰会中指出:“Rouleau现象预设计标志着眼整形进入生物力学精准干预时代”,该技术将于2027年在中国主办的WSOPRAS大会上作为重点演示项目。

结语

基于Rouleau现象的预设计联合微量脂肪移植技术,成功解决了亚洲人群眼睑凹陷矫正的预测难题。其创新性在于将流体力学原理转化为临床工具,通过动态模拟实现静态手术的精准控制。随着该技术被纳入三甲医院眼整形技术规范(如山东第一医科大学附属医院已开展临床应用),有望成为中重度眼睑凹陷矫正的新金标准。