“你家孩子坐第几排?”

马上又要开学,聚头在一起的家长,聊的话题少不了这一句。

对于家长而言,谁不想让孩子在教室占个“好地段”呢?而对于老师来讲,座位管理的质量不仅关乎家长的满意度,更关乎自己的教学效果和孩子们的学习效率,甚至对孩子的眼健康也有影响。

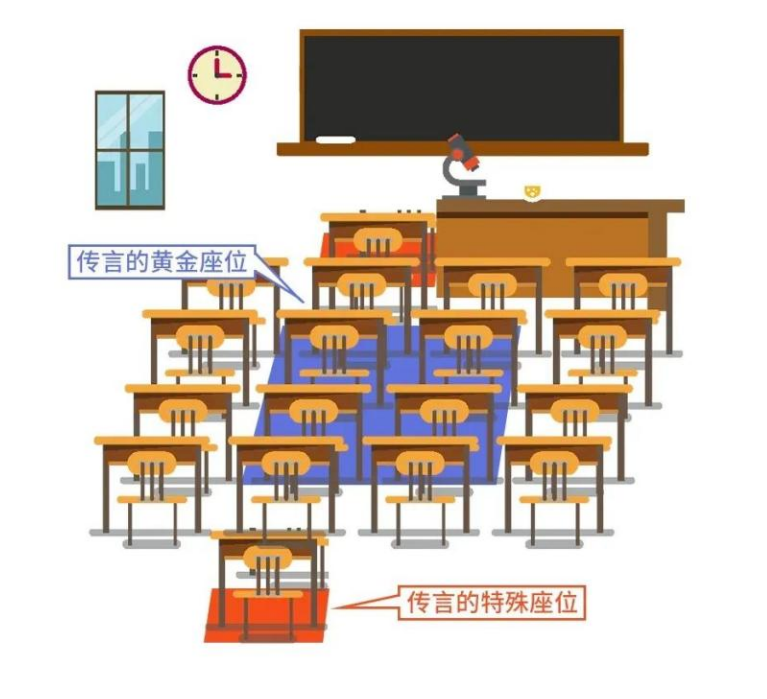

教室里是否存在对眼睛和学习都好的“黄金C位”?本期内容我们再次针对这个话题探讨一番。

壹

坐第一排并不会更容易近视

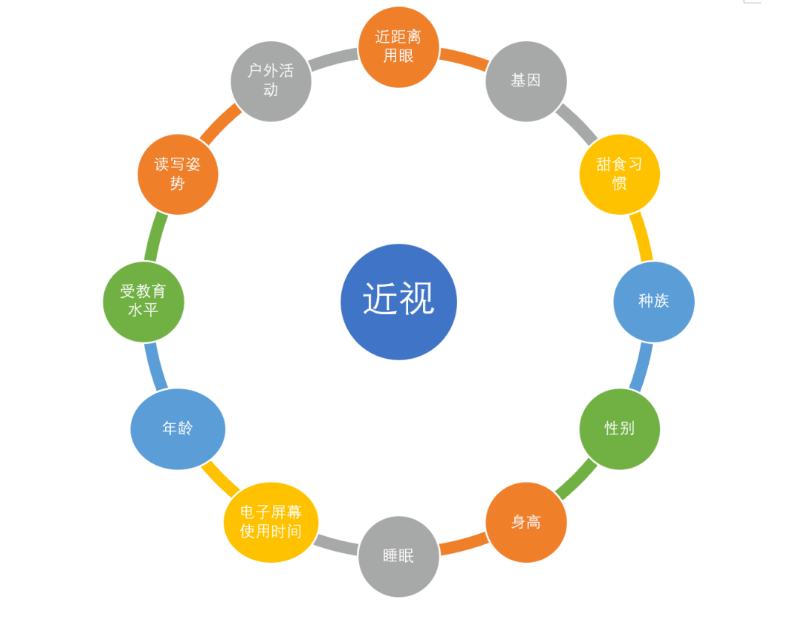

孩子近视跟什么有关呢?最核心的两个因素,一个是遗传,一个是环境,而环境因素就跟用眼习惯和用眼距离紧密相关。

形成近视的因素有很多种,总结起来即是“遗传”和“环境”

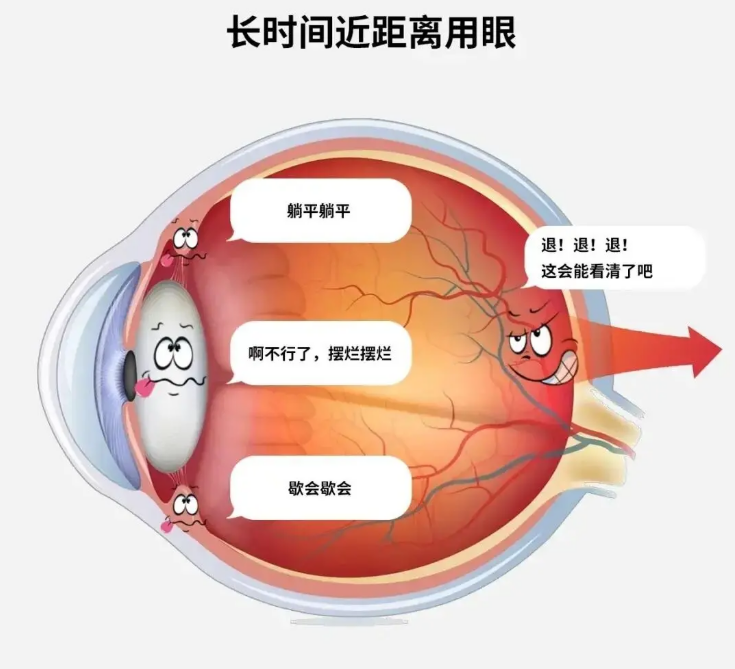

我们都知道,长时间近距离用眼过度容易导致儿童青少年近视,但具体这个“近距离”一般指小于50cm。

教室里第一排座位到黑板的距离基本上都超过1米,按国家规定,最前排座位距离黑板不低于1.7米,再加上桌子的宽度,眼睛距离黑板妥妥超过2米,远远比不上阅读、玩手机等近距离用眼的程度,所以坐第一排看黑板并不容易导致近视,甚至比不上课间10分钟不休息对眼睛的影响。

而坐在最后一排和第一排的眼睛调节刺激差距非常小(大概只有20度的调节差距),从近视防控的角度看,总体差别不大。

贰

坐侧面容易斜视?无稽之谈

还有一种说法,长期坐教室两边,孩子眼睛容易变成斜视。实际上,这种可能性更是微乎其微。

斜视是由于眼球的眼外肌调节不协调或者神经因素,导致双眼无法同时注视同一个物体。外观上看起来,斜视是一个眼睛看正前方,一个眼睛向里或者向外偏斜了。

斜视的成因比较复杂,有先天性的原因,也有后天的外伤、高度屈光不正(近视、远视、散光)等因素,在教室里,孩子看黑板一般是转动头部15°-30°,而不是只转动眼睛,因此不容易导致斜视。

而如果发现孩子眼位偏斜,喜欢歪头、眯眼、怕光,或是出现步态异常的,这可能是斜视的症状,一定要及时就诊,早发现、早治疗(斜视手术的最佳年龄通常为3岁-7岁)。

叁

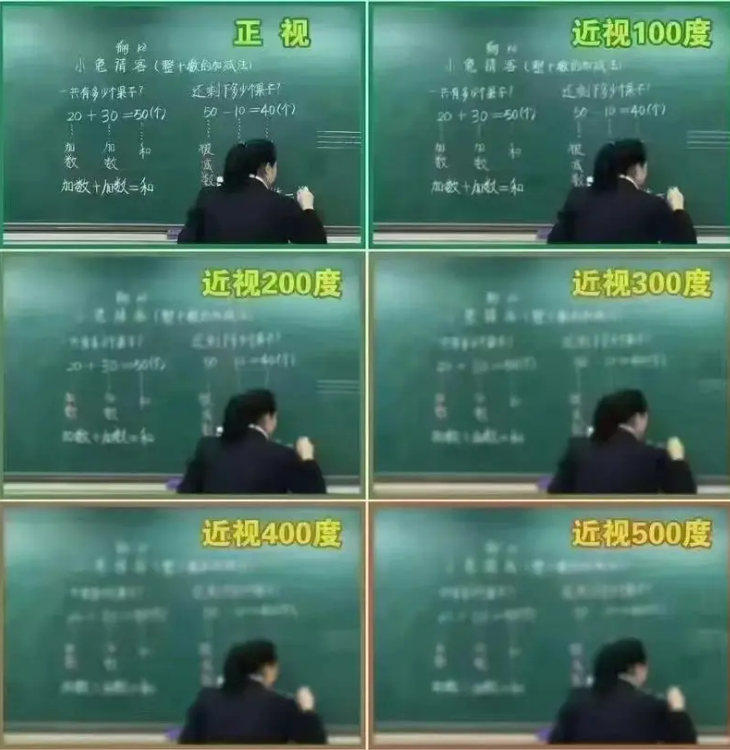

坐后排看不清?近视征兆

有家长反映,孩子回家说自己坐在教室后排看不清,有没有必要跟老师说明,把孩子调到前面的位置去?

出现这种情况,家长首先要做的并不是找老师,而是找医生。低年级的学龄期孩子一般都有远视储备,在光线等环境因素正常的情况下,孩子并不会看不清板书。

如果坐远看不清,坐近看得清,那么孩子有可能是低度近视的状态。

当孩子看板书困难,需要及时到医院进一步散瞳验光确诊,看是真性近视还是假性近视,必要时在医生指导下戴镜,才能轻松地看清老师写的每一个字,而不是眯眼皱眉,这种更容易造成视疲劳加深近视。

肆

师生及家长共启“护眼模式”

在学校,想做好孩子的近视防控工作,需要老师、家长带领孩子一起开启“护眼模式”:

►户外活动是预防近视的“天然良药”

每天保证2小时以上的户外活动时间,下课铃声响起时,让孩子们都能走出教室,沐浴清风与阳光,远眺风景,适量运动,让眼睛充分放松。

►培养良好用眼习惯

遵循“20-20-20”原则,每用眼20分钟,就向20英尺(约6米)以外的地方看至少20秒,让眼睛得到放松。正确的读写姿势同样不可忽视,时刻提醒孩子保持“三个一”:眼睛离书本一尺远,胸离桌子一拳远,手离笔尖一寸远,避免弯腰驼背、趴在桌上等不良姿势。

►保证教室及家庭的光线适宜

为孩子提供一个相对柔和的背景光,避免用眼过度疲劳。

►每学期都有一次视力筛查

多观察孩子有没有歪头、揉眼睛的习惯。多询问孩子是否有眼睛过度疲劳、视物不清的情况。发现儿童视力下降,需要及时进行眼健康检查。定期复诊,建立屈光发育档案,做到早发现、早干预、早治疗。