研究背景

角膜上皮损伤持续不愈可导致角膜基质混浊、视力下降、引发剧烈角膜神经痛。现有治疗,如滴眼液生物利用度较低,羊膜移植术价格高昂。普通绷带镜虽能保护创面,却无法主动促进角膜上皮愈合。近日,北京大学齐虹教授团队与清华大学沈洋教授团队跨学科合作,基于生物电活性材料促进损伤修复的作用,研发新型铁电绷带镜。该镜片由特殊高分子材料制成,能自发产生微电场,精准作用于角膜创面,有效调控并加速上皮细胞的迁移与修复,为角膜治疗提供了“主动愈合”的全新策略。

研究成果以“Bioactive P(VDF-TrFE) Bandage Contact Lenses Enhance Corneal Wound Healing Through Microelectric Field Stimulation”为题,在国际顶刊Advanced Functional Materials(影响因子19.0,JCR分区 Q1,中科院材料科学1区Top)发表。

研究内容

团队在前期的组分筛选中,确定聚偏二氟乙烯-三氟乙烯共聚物(70/30 mol%)为最佳配比。随后,通过溶液流延—电晕极化—热压塑形工艺,成功制备铁电绷带镜。性能表征显示,该绷带镜具备优异的光学特性、柔韧的力学性能、稳定的电学特性和良好的生物相容性。

制备流程图

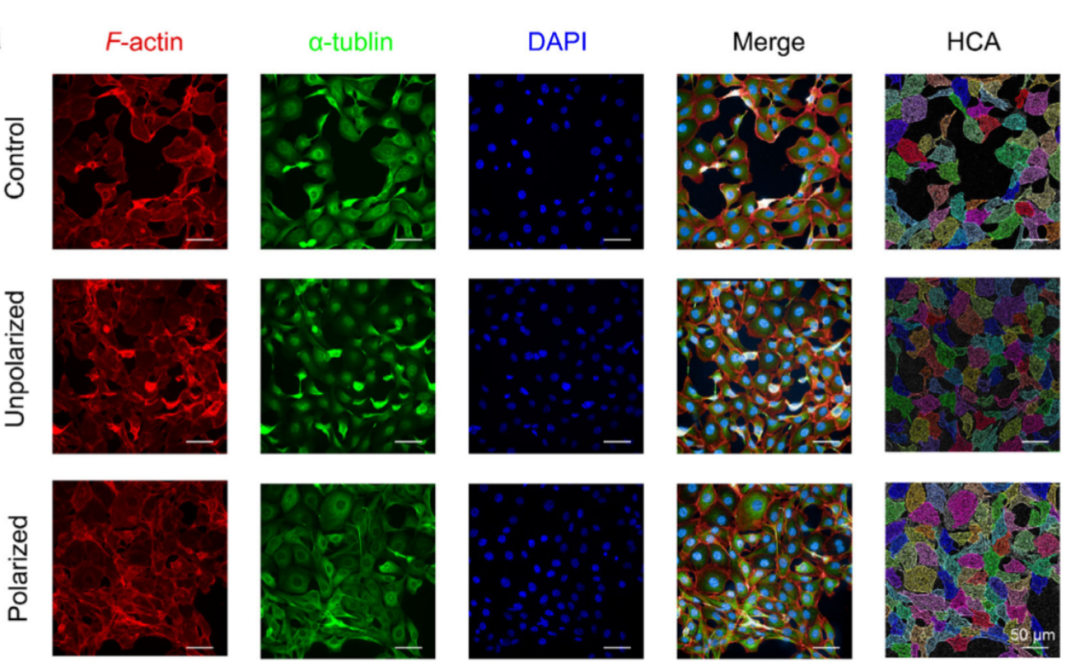

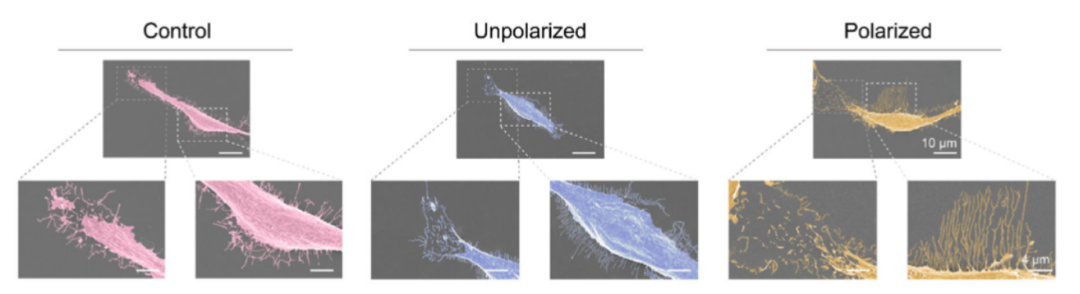

体外实验证实,该铁电绷带镜可安全有效促进角膜上皮细胞迁移与增殖。其潜在作用机制包括:镜片表面的微电场可引导细胞骨架重组,并诱导修复关键结构——“细胞伪足”发生极化和扩展,实现了对角膜上皮细胞从被动保护到主动干预的跨越。

细胞骨架高内涵分析与细胞伪足扫描电镜图像

在体内安全性实验采用McDonald-Shadduck体系评估铁电绷带镜的眼前节刺激性。结果表明,该绷带镜对兔眼前节仅产生轻微刺激,且影响局限于少数个体。随着佩戴时间延长,兔眼逐渐适应绷带镜的存在,眼表刺激评分呈下降趋势。有效性方面,铁电绷带镜组角膜上皮损伤的修复速度显著快于对照组,角膜混浊程度更轻。此外,团队基于RNA-seq线索,通过ELISA等实验证实了该绷带镜具备炎症调控的潜力。

综上,本研究成功开发了一种基于聚偏二氟乙烯-三氟乙烯的新型生物活性绷带镜,其通过自极化效应产生均匀稳定的表面微电场,突破了传统电场刺激治疗设计复杂和电场不均匀的技术局限。本研究结合生物信息学技术,创新性地发现了铁电绷带镜表面微电场在细胞骨架和伪足的重组中的重要作用。这些发现突显了聚偏二氟乙烯-三氟乙烯在加速角膜伤口愈合方面的重要作用,挖掘了铁电材料在其他眼部组织工程中的重大潜力。未来研究将聚焦电信号响应机制解析,基于生物电活性材料的智能化集成角膜绷带镜 ,实现 “多模态联合治疗”。

在当前眼科医疗技术快速迭代的背景下,接触镜已从传统的光学矫正工具,逐步发展为具备诊断、治疗与监测功能的智能集成平台。本次研究中由北大清华团队研发的铁电绷带镜,正是这一趋势的典型代表。它通过铁电材料产生的稳定微电场,实现了从“被动保护”到“主动修复”的功能跃迁,展现出电活性材料在眼表治疗中的巨大潜力。随着可穿戴医疗设备与智能传感技术的融合,未来此类镜片有望集成药物缓释、生理参数监测、电刺激调控等多重功能,构建“诊疗一体化”的眼表智能干预系统。应重点关注材料—生物—电子跨学科融合带来的转化机遇,推动铁电绷带镜向智能化、个性化、多模态治疗方向发展,从而在干眼、角膜损伤、术后修复等临床场景中实现更高效、更精准的医疗解决方案。

本论文的共同通讯作者为北京大学第三临床医学院齐虹教授、清华大学材料学院沈洋教授、北京大学第三临床医学院刘一昀医师。本论文的第一作者为北京大学医学部陈嘉玮和清华大学材料学院徐而翔。此外,本研究工作得到了清华大学摩擦学国家重点实验室的王榕与北京大学第三医院创新研究院的马小娟、杨丽晶、顾晓阳、李胤嘉等专家的指导。

论文作者简介

齐虹(通讯作者),二级教授,北京大学第三医院主任医师,博士生/博士后导师,眼部神经损伤的重建保护与康复北京市重点实验室 PI,北京大学医学部医学技术研究院学术委员会委员,Ocular Surface杂志及《中华眼科杂志》编委。主要研究方向包括:干眼的免疫学特征及神经调控机制;高度近视、老视的精准矫正与视觉质量评估;糖尿病眼部疾病的多模态评估;人工智能眼部影像;创新生物靶向药物开发;压电新材料的眼科应用;眼科微生物病理学检测等。主持国家自然科学基金面上项目5项、省部级基金3项;在NEJM(IF:91.245)、Adv Funct Mater(IF:19)、Ocul Surf(IF:12.336)、IEEE Trans Med Imaging(IF:10.05)、Am J Ophthalmol(IF:4.795)等高质量同行评议杂志上发表论文125篇;获批10项专利;主编《干眼 齐虹2019观点》,参编眼科教材及专著15部;参与制定国家职业性放射性白内障(2014年)及职业性三硝基甲苯白内障(2010年)的诊断标准;参与制定眼科领域国际、国内指南或专家共识共8项。

刘一昀(通讯作者),北京大学第三医院住院医师,北京大学博士研究生,师从齐虹教授。主要研究方向包括电活性材料与眼科交叉应用,眼前节屈光重建,以第一作者或通讯作者发表SCI及核心期刊文章5篇,主持院级创新转化基金1项,参与国家自然科学基金1项,首都卫生发展科研专项自主创新项目1项。

陈嘉玮(第一作者),北京大学硕士研究生,师从齐虹教授,获国家级与省市级荣誉14项,奖学金10次。2023年进入清华大学材料学院沈洋教授课题组联合培养,研究方向为生物活性材料在眼前节的应用,以第一作者发表SCI及核心期刊文章3篇,参与院级创新转化基金1项,申请发明专利4项。